2021.09.15 竺仙ものづくり日記

竺仙ものづくり日記

毎年、春から次年度商品の制作準備を始めるのですが、最初に取り掛かるのが干支の手拭です。

来年も良い一年になりますように、との思いを込めてデザインします。

令和4年は寅年です。

その干支手拭が染め上がってきましたのでご紹介いたします。

「竹に虎」は組み合わせの良い図柄として、古くから様々に描かれてきました。

仏教の法話では、「安住の地は何処か」という意味があるそうです。

猛虎でさえ逃げ場が必要であり竹藪が安全地帯となります。

私たちにとって安住の地は何処なのか、虎が導いてくれるかもしれません。

毎年定番の千社札には張り子の寅を描きました。

張り子の寅は、健やかな成長を祈る縁起物として飾られます。

しかし一方で、虚勢をはる、見掛け倒し、といった意味で語られます。

どちらの意味合いになるかは心がけ次第、といったところでしょうか。

来年の話をすると鬼が笑うそうですが、ものづくりを担当している私たちはいつも鬼に大爆笑されていると思います。

寅年は鬼も人間も大笑い出来る一年になると良いですね。

2021.08.30 竺仙ものづくり日記

竺仙ものづくり日記

最近テレビドラマを見ていると、男性が染の着物、いわゆる「柔らかもの」を着ているシーンが目に付く気がします。

男物といえばお召しや紬、織物の着物が多いのですが、竺仙では江戸小紋など、染の男着物も作っています。

先日 唐桟縞の染小紋を男物に仕立てました。

唐桟縞といえば、もとはサントメ縞とも呼ばれる舶来品の2~3色の細かい縞の綿織物ですが、

染の唐桟縞は2枚~3枚の型紙を使い、多色の縞を染めで表現しています。

縮緬生地に黒と赤の二色で染められた縞はしなやかで粋な着物になりました。

江戸小紋は型紙の巾が決まっています。そのため柄によっては、巾広の白生地でも染められる巾は広くできません。

こちらは反物巾1尺6分(約40㎝)の白生地に唐桟縞を染めたのですが、型紙の巾が1尺弱でしたので生地の両端の無地の部分が5分(約2㎝)ほどありました。その部分を縫い代にし、柄があるところ巾いっぱいに使い、裄1尺9寸3分でお仕立てしました。

竺仙の江戸小紋は1尺1寸巾のキングサイズの着尺もございます。通常1尺巾ですが裄が長めの方に仕立てることができる反物もございます。どうぞご相談ください。

2021.07.15 竺仙ものづくり日記

竺仙ものづくり日記

東京も梅雨明け間近。日差しが強くなってきました。

昨年に続いて今年もいつもと違う夏になりそうです。

そんな中、商品部は来年の夏のことを考えながら商品づくりをしています。

型絵染めと手描き、麻の染名古屋帯を染める準備を始めました。

麻の素材感があふれる風合いと透け感がなんとも涼し気です。

麻の素材感があふれる風合いと透け感がなんとも涼し気です。

染め出しを待つ小千谷で織られた麻帯地。

染め出しを待つ小千谷で織られた麻帯地。

着物の柄は季節を先取りすることが多いので、帯も萩や女郎花、秋を感じさせる柄・・・

また、夏の帯だからこそ、袷の時期には着ないような遊び心がある柄・・・

以前に比べて着用時期が長くなっているとはいえ季節限定の帯です。

夏のお出かけが楽しくなるような帯を作りたい、と思いめぐらせています。

こちらは今年の夏用に作った麻帯の一部です。

麻帯は盛夏の帯ではありますが、九寸名古屋帯ですので芯を入れて仕立てるため

5月末から9月頃までの単衣の時期の帯としてもお薦めしています。

2021.05.26 竺仙ものづくり日記

竺仙ものづくり日記

毎年、夏本番が来る前にはもう次年度の浴衣づくりに取り掛かります。

今年発表した浴衣は、昨年の今頃から「どんな浴衣をつくろうかな」と考え始めました。

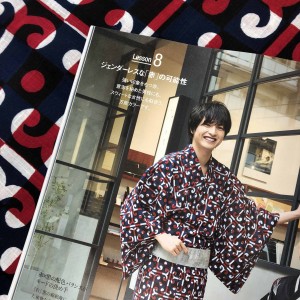

先日発売の『美しいキモノ』2021年夏号に掲載していただいた、紺と赤のコントラストが印象的な浴衣は、アイヌ紋様からヒントを得てデザインしたものです。

独特な曲線で変化を付けた紺の格子に、赤い市松格子を重ねました。

基は伝統的な柄でも、色を変えたり少し変化をつけるだけで新しい表情になり、どこか遠い異国の国旗のような雰囲気にも見えます。

性別に関係なくお召しいただけるようにキングサイズの反物で染めました。

総柄ですので、お着物風にアレンジしても着やすいかと思います。

何も説明はしませんでしたが「ジェンダーレス」とご紹介していただき、様々な想いが伝わったように感じてとても嬉しく思います。

お着物は基本の約束事が多いですが、それを楽しみつつ、ちょっとしたボーダーを超える楽しみも味わえるように。

今年もまた「どんな浴衣をつくろうかな」と考え始めます。

2021.05.12 竺仙ものづくり日記

竺仙ものづくり日記

前々回のフランス縞に続いて縞の江戸小紋のお話です。

永年竺仙の縞の江戸小紋を染めていただいている現代の名工 浅野榮一氏

今年の東日本伝統工芸展に入賞した作品と同じ柄がこちらの反物です。

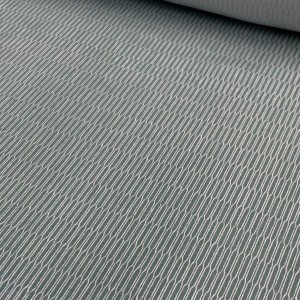

2本の縞が、角のある立涌のような形に彫られていますが

染め上がりの反物を見ると、市松の横段柄が浮かんで見える不思議な縞柄です。

右の写真の畳目の柄にも少し似ていますが、型彫り師はここからこの柄を考えたのかもしれません。

竺仙では残念ながら現在は所有していませんが、連続した鍵状の縞で雁木(がんぎ)縞という型紙があったようです。

均等な二本の縞のことを金通(きんつう)縞といいますので、この柄の正式な名前はわかりませんが、

金通雁木縞 あるいは環繋ぎ、といったところでしょうか。

どちらも緻密な縞が美しい、染め上がりも凛とした江戸小紋です。

新しい縞の柄を生み出そうとする彫りの職人の遊び心と、それを白生地に染め上げる染の職人の技が駆使された

逸品です。

2021.04.28 竺仙ものづくり日記

竺仙ものづくり日記

突然ですが、浴衣を手縫いで仕立てる際、和裁士はどれくらいの長さを縫うかご存知ですか?

一枚につき約8丈(30m)を縫うことになります。

それだけの長さを手縫いで、一定の縫い目で、縫い続ける技術は和裁ならでは。

その運針力を生かして、新たに洋服をつくりました。

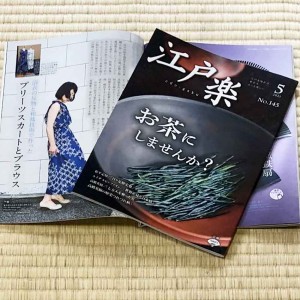

和裁士が作る「ゆかたブラウス」「運針プリーツスカート」です。

昨年から「竺仙の反物で洋服をつくってください」というお声を頂く事が増えました。

竺仙のものづくりに魅力を感じていただき、浴衣のみならず洋服としても着てみたいと言って下さる方々のご要望に、是非お応えしたいと思いました。

しかし、伝統的な江戸染浴衣を提供し続けてきた竺仙が「洋服をつくる」という事の意義は何だろう。

改めて竺仙の役割や存在意義を自問自答しながら、手探りで洋服づくりを進めてまいりました。

伝統の手仕事が生み出す力を身にまとう喜びを、もっと気軽に感じてほしい。

染めの職人さんや和裁士さんの卓越した技術を、もっと多くの人に知ってほしい。

そして何よりも、コロナ禍にあって不安定な状況の職人さん達に、安心して仕事をしていただきたい。

伝統文化と技術を未来へ伝え残すために。そんな想いを込めて生み出した「ゆかたブラウス」と「運針プリーツスカート」です。

只今オンラインショップでもご対応できるように準備中です。

江戸にまつわる様々なエッセンスを紹介する雑誌「江戸楽」5月号にも取り上げていただきました。

2021.04.14 竺仙ものづくり日記

竺仙ものづくり日記

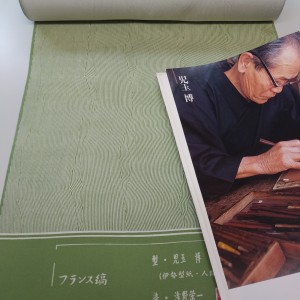

少しずつ染め上がってきております、佐々木正明氏によって新しく彫られた型紙を使ったフランス縞。

大胆な養老縞の隙間にさらによろけた縞が組み込まれた美しい縞柄の江戸小紋です。

よくお客様に「なぜフランス縞というのですか?」という質問を頂きます。

もともとのフランス縞を作ったのは 故・児玉博氏です。

諸説いわれておりますが、江戸小紋染師の浅野榮一さんが、生前、児玉氏に聞いたところによると、

児玉氏が都内の百貨店で型彫り実演をしていた際、昭和天皇がお通りになられたそうです。

その時彫っていた縞をみて、同行していた文化庁の方がフランスにもこのような柄がある・・・

とおっしゃったので児玉氏が「ではこれはフランス縞にしましょう」とその場で名付けたのだそうです。

児玉氏が亡くなって30余年。今も変わらず愛される縞の柄です。

2021.03.10 竺仙ものづくり日記

竺仙ものづくり日記

3月初旬、今年度のゆかた新作発表会をいたしました。

多々ある商品の中でも、呉服店のご主人やバイヤーの方々に特に注目していただいたのが、藍染の商品です。

藍で染める「長板中形」は、竺仙が古くから作り続けており大切にしている浴衣です。

藍染の美しさや卓越した染の技術などを知っていただく機会が増えますように、との思いから、今年は新しい試みをいたしました。

藍で染めた綿縮の浴衣地を袷仕立にしました。

裏には竺仙のコーマ生地を使用しましたが、生地の特徴もあり裾さばきもよく、夏以外にもお召しいただける「藍染の綿着物」となりました。

2021.01.27 竺仙ものづくり日記

竺仙ものづくり日記

つづくコロナ禍。多かれ少なかれ予定通りに事を進めることができずにいる、という方は多いと思います。

竺仙も例外ではありません。

例年、今の時期は一月の展示会でご注文をいただいた商品の染出しでフル稼働となるのですが

今年は展示会を三月まで延期することに致しましたので、まだ新作を皆さんにお披露目できずにいます。

浴衣や麻帯などの夏物は、今から染めの作業にかからないと夏までに全国の呉服店、百貨店などの売場で

皆さんにご覧いただけなくなってしまいます。

その様な事態にならないよう、竺仙商品部も職人さんと相談し、先に染める手配をするなど、

ご注文が入り次第、大急ぎで染めることができるよう準備万端にしています。

受注生産の商品、お誂え染いただいた商品は、見本通りの柄と色で染めることになります。

こちらは新作の麻染名古屋帯の色見本。

染め出しの準備が整いました。

夏帯は受注生産なので、この後の展示会などでご注文を頂いた際、生地と一緒に染職人さんにお渡しして色合わせの見本にする大事なものです。

こちらは江戸小紋染職人、浅野さんのしごき糊の色合わせ作業の光景です。

しごき糊の色を作っています。

染める反物と同じ生地に試しに色を付け、工房の片隅にある鍋の中で蒸します。

実際に反物を染める際には色を定着させるために蒸し箱に入れるので、蒸し時間と温度を調整して試し染めをするのです。

しごき糊の色と蒸して染め上がった反物の色は全然違います。蒸した後に色が合うよう染料を混ぜていきます。

染め上がりの色はその時の天候など長年の勘によるところも多く、見本の色に近づくよう試行錯誤を重ねます。

そうして出来上がった手仕事による品物は、お客様だけの唯一無二のものといえることでしょう。

2021.01.14 竺仙ものづくり日記

竺仙ものづくり日記

1月7日の緊急事態宣言の発出及び日ごとの感染者数を鑑みまして、明日から開催予定でありました竺仙展を中止させていただくことといたしました。

感染防止対策を徹底し広い会場での開催を目指し準備してまいりましたが、ご来場のご予定を組んでいらした方々には直前のお知らせとなりましたことをお詫び申し上げます。

令和3年夏のゆかた新作発表として、まずはお取引させていただいている皆様に向けて、直接ご覧いただけるよう竺仙本店に準備いたしました。

ご案内状をお持ちの方でご希望がございましたら竺仙担当者にご連絡ください。日時のご予約を承りご案内させていただきます。

昨年からのコロナ禍にあり、各地のお祭りや花火大会、成人式など各種行事もなく、浴衣や着物を着て出かけることも少なくなりました。

ものづくりの現場にも影響がでて、思うように染場を稼働できなくなったり、やむなく廃業を決めた職人もいると聞きます。

このままでは着物の伝統的な文化やものづくりの技術が途絶え、次の世代に伝えることが出来なくなるかもしれない、という危機感と無力感を感じています。

以前から大先輩方に、関東大震災や戦争時には型紙を持って逃げたという昔話をよく聞いてきました。

今は私たちが乗り越えて伝統と技術を伝え残していかなければなりません。

だからこそ前進し、新しいものづくりを続けています。

今年の夏には浴衣姿で沢山お出かけが出来ますように。

お家の中でお召しになれば、旅行気分を味わえたり女優に変身出来たり、楽しみ方がたくさん詰まった浴衣を今年もつくりました。

新柄はもちろん、定番柄や久しぶりに登場する懐かしい柄までございます。

これから様々な形で発表していきますので、どうぞ楽しみにしていてください。