2020.11.24 竺仙ものづくり日記

竺仙ものづくり日記

この時期の竺仙には、浴衣はもちろん、江戸小紋や帯など来年お披露目するための新作が染め上がってきます。

今年は例年通りに、とまではいきませんが、少しづつ染め上がってきた反物が井桁に積まれています。

すっかり来夏のことばかり考えている竺仙ですが、思えば冬はまだこれから。

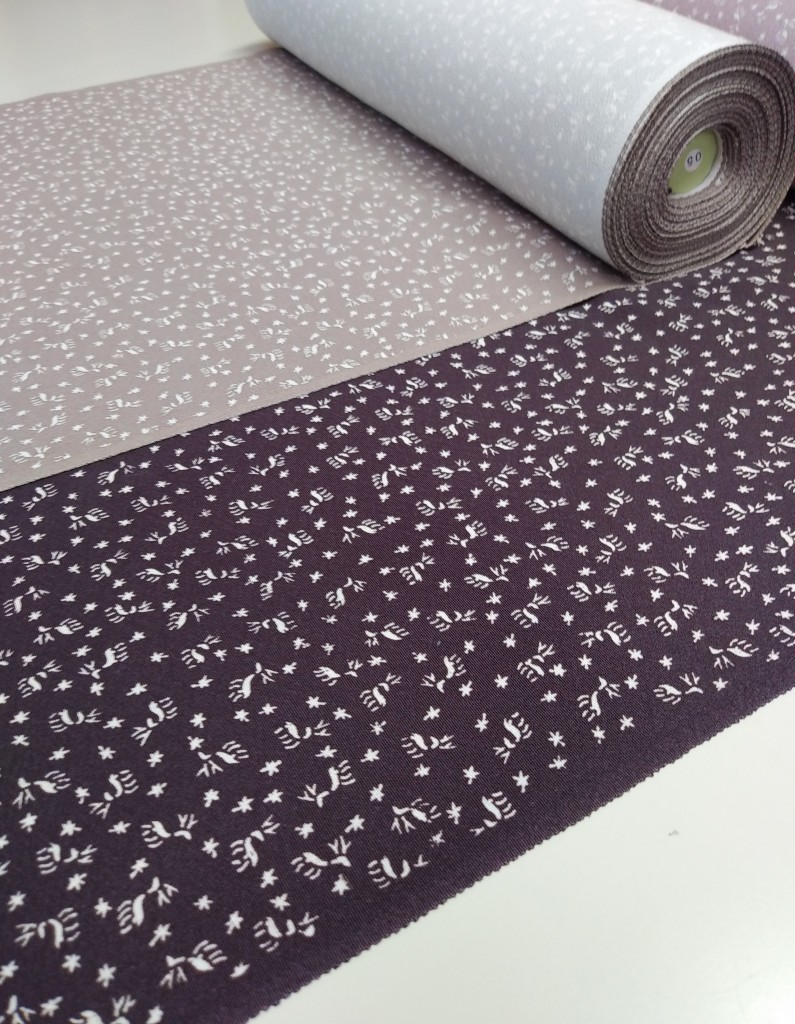

今年も染め上がりました、鹿に紅葉の柄の江戸小紋。

鹿は言わずと知れた神の使いで、吉兆をもたらすとも言われます。

トナカイと雪の結晶にもみえるのでクリスマスの装いにもお薦めしています。

ミルクティ色とチョコレート色の二色で染めてもらいました。

これを着て、楽しい気分を盛り上げていきたいですね。

2020.11.11 竺仙ものづくり日記

竺仙ものづくり日記

竺仙の奥州小紋 絹紅梅 江戸小紋などの反物を見ると反物の端に柄の無い部分があります。

この生地端の耳の無地場は型染、江戸小紋の染め工程でうまれるものです。

型紙を使い防染糊を置くため、白生地をつけ板に張る際に、生地の端に紙テープを貼ります。

地色を染める前にそのテープをはがすので、その部分には柄が無く地色がそのままに染まります。

板に糊がついており、白生地はぴったりと張り付いているのですが

生地が乾燥して捲れることが無いようにテープを貼ります。

また防染糊が型紙をはみ出して板や生地に付くのを防ぐためでもあります。

昔の職人さんはテープを貼らずにその都度糊を落としていました。

今も、柄や、職人さんの長年のやり方によっては貼らない場合もあります。

ちなみにプリント染の江戸小紋は生地巾いっぱいに柄が染まっていて耳がないことが多いようです。

さらに手付の江戸小紋にみえるように耳の部分だけ上から無地に染めていることもあるそうですが・・・

江戸小紋の染職人、千和多さんの生地張りの光景です

白生地を地張木という硬い木で均すのですが、同時に生地の耳を念入りにつぶしてから紙テープを貼っています。

白生地の端は製織の際、緯糸が折り返すところなのでわずか1㎜にもならないわずかな厚みですが、なるべく平らになるようにするのです。

耳かきというこの工程によって生地と板の段差を少なくして型紙を保護し、また極細の錐彫り小紋を染めるときには糊が生地端でたまらないようにし、染め上がりがよりきれいになるようにしているのだそうです。

一口に小紋を染めるといって防染糊を置く前にも繊細な気配りがあり、目に見えない工程が沢山あります。

その手間があるからこそ見事な反物が染めあがるのですね。

耳まで美しく染め上がってきた千和多さんの江戸小紋。

耳の巾が細くて繊細です。

職人さんによって耳の染め上がりにも違いがあり、それぞれの味があります。

2020.10.21 竺仙ものづくり日記

竺仙ものづくり日記

前回のものづくり日記でご紹介した糸入れは、型紙の補強の為に行うものです。

彫ったままの状態では、作業をする度に型紙がずれたりめくれたりして染められません。

柄をきれいに染める為には型紙が図案そのままに固定された状態を保つ必要があるのです。

糸入れ以外にもいくつかの手法があります。

紗張りは、大正時代に考案された技術です。

絹糸を荒く織った「紗」を漆で型紙に張り、補強します。

現在は、縞柄や極柄以外のほとんどの型紙は紗張りをしています。

図案を工夫して糸入れや紗張りをせずに固定するやり方もあります。

写真の桜の型紙は、花びらの周りに所々アクセントが入り素敵な柄ですが、これは糸入れや紗張りなどをしなくても型紙を固定できるようにデザインしているのです。

その他に、斜めに格子状の糸を入れた物や、糸掛けというまるでボタンを留めるような方法もあります。

現代ではもう行うことのなくなった技法が古型紙の中に見られるので、古い型紙を見る時はまるでタイムマシンに乗ったかのようです。

今ある技法はいつまでも現役選手として活躍できるようにしていきたいと思います。

2020.10.07 竺仙ものづくり日記

竺仙ものづくり日記

昔ながらの技法にこだわってものづくりをしていると、今は途絶えてしまった技術や道具も多く、今後同じものはもうできない、というお話をしなくてはならないことが多々あります。

そんな中、竺仙で長らく染めることが出来なかった商品が復活したという嬉しいお知らせです。

型紙が壊れてしまい、新たに彫ることもできないとされ、染められなかった江戸小紋

竹よろけ、フランス縞、ござ目(畳目)の縞柄です。

縞の型彫りの人間国宝であった児玉博氏、糸入れの城ノ口みゑ氏が20余年前に亡くなってから、もう縞の型紙は作れないのではないかとお話ししてきました。

しかし、伊勢では脈々と型彫りの技術の伝承が試みられており、平成5年には『伊勢型紙技術保存会』が重要無形文化財保持団体の指定を受けました。

型彫りと、縞の型紙には無くてはならない糸入れ、二つの技術が伝承されています。

伊勢の型彫り師、佐々木正明氏を訪ね、縞の型紙制作をお願いしたのが3年前。

型を彫り、漆を塗り、寝かせたのち、ようやく届いた縞の型紙です。

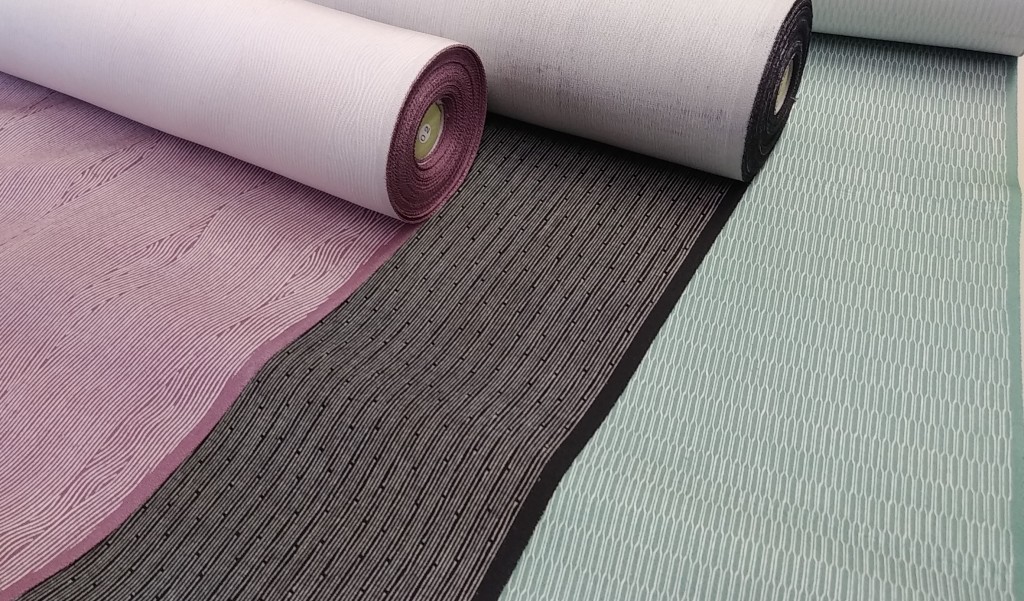

早速、縞の染師、浅野榮一さんに染めていただいたフランス縞、竹よろけ、畳目の反物。

きれいに染め上がってきました。

糸入れ職人の松井俊子氏のもと、若いお弟子さんにも糸入れの技術も受け継がれています。

二枚の和紙の間に絹糸を張る工程と糸入れした和紙を柿渋で貼り合わせ、余分な渋を息で吹いて飛ばす工程。

(2019年2月竺仙展示会での実演風景)

きれいに彫られた型紙でも、着物一反分きれいに染められる型紙を作ることは大変難しい技術です。

どんな仕事も技術の向上には日々の経験が必要だと思います。

型紙は消耗品です。一枚の型紙で約20~30反染めることができますが、壊れてしまったらまた彫り直しの注文をすることになります。

壊れてしまって再発注することになるくらいに、たくさん染め出しができるよう、我々も努めていきたいと思います。

2020.09.24 竺仙ものづくり日記

竺仙ものづくり日記

現在は、来年の夏へ向けて新しい浴衣の制作作業の真っ最中です。

図案を準備し、型紙を彫り、そして見本反を染めるのですが、竺仙の浴衣の図案はすべて昔から同じ様に、紙に手描きで描いています。

別誂えの浴衣や手拭は、データでお客様とやりとりすることも多くなってきましたが、それ以外は手で描き、手で型紙を彫ることを守っています。

墨と筆による図案は、勢い余って擦れた線や繊細な線も多いので、浴衣の型紙に彫るのは大変な作業が必要です。

しかし、パソコン上でデザインされた図案よりも、染め上がった時、着用した時の表情に差が出ると感じています。

擦れた線や細すぎる線も、そのままですと型紙に彫れません。

型紙にしても、細すぎると染めることが出来ないからです。

型彫り師が、図案の持つ表情を変えない範囲内で、染める事が出来るように線を太くしたり割愛したり、多少のアレンジをして彫り進めます。

写真は、日本画家である宮下真理子さんの絵を浴衣にしたものです。

原画と、染め上がった浴衣を見比べると、線の太さなどが多少の差ではありますが異なっているのが見て取れます。

また、浴衣として一反に連続して柄が出るようにすることも重要です。

ひと型ごとに柄が反転していく注染の特徴に合わて、柄の配置をします。

来年の夏は、浴衣を着て沢山お出かけ出来ますように、と願いながら新作のものづくりを続けています。

2020.09.18 竺仙の人気柄の生地を使用したオリジナル家具が完成致しました。

竺仙の人気柄の生地を使用したオリジナル家具が完成致しました。

家具の製造と販売を行っていらっつしゃるダイワ様が竺仙の生地を使用し

サイドチェスト、チェスト、TVボードを制作してくださいました。

ご自宅でのくつろぎの空間に竺仙のお気に入りの柄があるという生活は

いかがでしょう。素材も3種類、白木、ウォールナット、古材の中から

お好みに合わせ制作してくださいます。

完成のお品物ご紹介させていただきます。

詳細はダイワHPでご覧ください。

furniture-daiwa.com/original.html

2020.09.09 竺仙ものづくり日記

竺仙ものづくり日記

9/1に発売の『きものSalon 2020-21秋冬号』

「浅田真央さんの東京きもの修行」の撮影の為、

プロスケーターの浅田真央さんが竺仙においでくださいました。

朝からかなりの強雨だった撮影日。

着付けとメイクをしている間、「外の撮影の時はきっと晴れると思う!」と

とてもポジティブシンキングな浅田さん。

今回お召しいただいたのは二枚型を使って染められた鮮やかなビタミンカラーの文久小紋。

用意された着物を見て「きれい!こういう色初めてかも!」「この帯もかわいい~」

そして着物を着ての撮影で外に出ると、言った通り。本当にその時だけ雨が止みました。

今回は江戸小紋を染める現場を浅田さんが訪れ、その技術を体験していただく、という企画です。

訪れたのはこの日の文久小紋を染めた五月女染工場。

防染糊の作り方は工場によってそれぞれで配分も違います。

五月女さんの糊はもち米3~4割に糠と塩を混ぜるそうです。

「なめるとしょっぱいですよ、塩は防腐のために入れるけど大昔は水銀を使っていた」

と聞き、えー!!とどよめく取材陣。

江戸小紋をはじめ、型染の工場を訪れると、糊付けの板が想像以上に低い位置にあることが多く、

驚きます。

糊を置くとき、型紙のつなぎ目をぴったり合わせるには、板が低いほうが真上から見下ろしやすい為です。

そのため職人さんは糊付けの間ずっと腰をかがめて作業をされるのですが、

五月女染工場は比較的、板が高めに置かれていました。

以前に今の工場を改装した際、後を継ぐ息子さんも長身なのでこれからの時代を見据えて

少しだけ高めに作ったのだそうです。

とはいえ天井に何枚ものつけ板が載せてあり、背の高い浅田さんも頭をぶつけないよう、

やはり腰をかがめていらっしゃいました。

それでも、さすがに体幹が整っているのでしょうか、安定した姿勢で素直に手を動かす様子に

「筋がいいね」と五月女さんも感心。

真剣に職人さんの話を聞いてから、「よし、やってみます」と潔く糊おきに挑戦。

終始笑顔で取り組む浅田さんに、皆、さすがトップアスリート!と感嘆しました。

~詳細は現在発売中の『きものSalon 2020-21秋冬号』をご覧ください。

今回はきものSalon特別企画として浅田さんが訪れた五月女染工場での型染体験の参加者募集もあります。

合わせてご覧ください。

2020.09.04 家庭画報 きものサロン2020-21秋冬号が発売されました!

家庭画報 きものサロン2020-21秋冬号が発売されました!

浅田真央さんの東京きもの修行

今回は江戸小紋を取り上げていただきました。

竺仙の文久小紋がとってもお似合いで、格子の博多帯で凛としたお姿がお美しい浅田真央さん。

真剣な表情で江戸小紋の糊置きをする浅田真央さん。