2020.09.09 竺仙ものづくり日記

竺仙ものづくり日記

9/1に発売の『きものSalon 2020-21秋冬号』

「浅田真央さんの東京きもの修行」の撮影の為、

プロスケーターの浅田真央さんが竺仙においでくださいました。

朝からかなりの強雨だった撮影日。

着付けとメイクをしている間、「外の撮影の時はきっと晴れると思う!」と

とてもポジティブシンキングな浅田さん。

今回お召しいただいたのは二枚型を使って染められた鮮やかなビタミンカラーの文久小紋。

用意された着物を見て「きれい!こういう色初めてかも!」「この帯もかわいい~」

そして着物を着ての撮影で外に出ると、言った通り。本当にその時だけ雨が止みました。

今回は江戸小紋を染める現場を浅田さんが訪れ、その技術を体験していただく、という企画です。

訪れたのはこの日の文久小紋を染めた五月女染工場。

防染糊の作り方は工場によってそれぞれで配分も違います。

五月女さんの糊はもち米3~4割に糠と塩を混ぜるそうです。

「なめるとしょっぱいですよ、塩は防腐のために入れるけど大昔は水銀を使っていた」

と聞き、えー!!とどよめく取材陣。

江戸小紋をはじめ、型染の工場を訪れると、糊付けの板が想像以上に低い位置にあることが多く、

驚きます。

糊を置くとき、型紙のつなぎ目をぴったり合わせるには、板が低いほうが真上から見下ろしやすい為です。

そのため職人さんは糊付けの間ずっと腰をかがめて作業をされるのですが、

五月女染工場は比較的、板が高めに置かれていました。

以前に今の工場を改装した際、後を継ぐ息子さんも長身なのでこれからの時代を見据えて

少しだけ高めに作ったのだそうです。

とはいえ天井に何枚ものつけ板が載せてあり、背の高い浅田さんも頭をぶつけないよう、

やはり腰をかがめていらっしゃいました。

それでも、さすがに体幹が整っているのでしょうか、安定した姿勢で素直に手を動かす様子に

「筋がいいね」と五月女さんも感心。

真剣に職人さんの話を聞いてから、「よし、やってみます」と潔く糊おきに挑戦。

終始笑顔で取り組む浅田さんに、皆、さすがトップアスリート!と感嘆しました。

~詳細は現在発売中の『きものSalon 2020-21秋冬号』をご覧ください。

今回はきものSalon特別企画として浅田さんが訪れた五月女染工場での型染体験の参加者募集もあります。

合わせてご覧ください。

2020.09.04 家庭画報 きものサロン2020-21秋冬号が発売されました!

家庭画報 きものサロン2020-21秋冬号が発売されました!

浅田真央さんの東京きもの修行

今回は江戸小紋を取り上げていただきました。

竺仙の文久小紋がとってもお似合いで、格子の博多帯で凛としたお姿がお美しい浅田真央さん。

真剣な表情で江戸小紋の糊置きをする浅田真央さん。

2020.08.26 竺仙ものづくり日記

竺仙ものづくり日記

型染の行程の中で、白生地を板に張る作業がありますが、どのように長板に生地を張っているかご存知ですか?

まず、板の表面に糊を薄く付けます。

これを引き糊といいます。

糊を引いた板は乾いているとサラサラしますが、水分を加えると粘着力が復活して、何度も生地を張ることが出来ます。

水を含ませた刷毛を使い、生地を「張ってはがせる」よう、ちょうど良い塩梅に仕上げます。

一般的には動物の毛で作られた刷毛を用いますが、ある職人さんが愛用しているのは「藁刷毛」です。

稲わらで作った刷毛は、水分を多く含ませることが出来て使い勝手が良いそうです。

昔は藁刷毛を作る職人がいたので購入していましたが、今は自らが手作りしないと手に入らない物になりました。

昔ながらの手作業で刈った稲わらでないと刷毛を作れないので、知り合いの農家から譲ってもらっていますが、なかなか思うような藁には巡り合えないそうです。

いくつかの藁刷毛を見せていただきました。

藁の手触りはとても柔らかいですが、それぞれが異なり、きっと水の含み具合やしなやかさ等も差があるのでしょう。

浴衣を染める工程では、多くの道具を使います。

それぞれの道具が作られる過程にも、それぞれの物語があります。

手仕事の世界は広く、とても深いですが、現在は狭まりつつある中で工夫しながら、大切に作っています。

2020.08.05 特集【浴衣を着て、気分を変える】

特集【浴衣を着て、気分を変える】

竺仙からの新しいご提案

特集【浴衣を着て、気分を変える】を更新いたしました。

是非ご覧ください。

https://www.chikusen.co.jp/kibun/

2020.08.05 竺仙ものづくり日記

竺仙ものづくり日記

型染は、白生地に型紙を置き、防染の為の糊を付けます。

糊がついていない部分は染料で染まり、糊が付着している部分は染まらず柄となります。

型染にとって重要な役割を担っている糊は、餅粉や糠などが主原料ですが、職人によりそれぞれ秘伝の糊の作り方があるようです。

引き染めでは青い糊を使っています。

生地との差を際立たせる為に、元は薄茶色の糊に群青を入れて青くしています。

赤い糊を使っているのは長板中形です。

長板中形の特徴は型付けを表裏両面することですが、表に付けた糊が裏から透けて見えて見当を付けやすいように、糊に緋粉を入れています。

青い色も赤い色も、生地には定着しないので染め上がると消えてしまいます。

行程の途中でしか見られない、儚くも美しい色合いです。

2020.07.29 竺仙ものづくり日記

竺仙ものづくり日記

型染には、色々な道具を使います。

「へら」は、糊置き(生地に防染の為の糊を付ける)する時に用いるものですが、様々な形があります。

最も古くから使われていたのは、竹べらです。

細長く割った竹の先端を鋭く尖らせた、特大の竹串のようなもので、職人さんが自ら作りました。

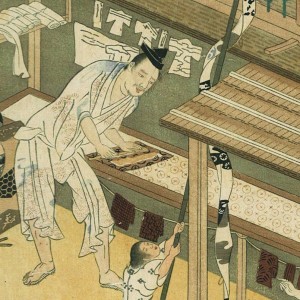

川越喜多院蔵の狩野吉信筆「職人尽図屏風」に描かれている型染職人も手には竹べらを持っています。

近年になり出刃べらが登場し、その後駒べらが普及します。

竺仙には若い頃に竹べらを使ったことがある職人もおりますが、今は駒べらを使っています。

四角い形をしている駒べらは、力が伝わりやすく糊を薄く付けることができます。

また、型を送るときに口にくわえられるので、使い勝手が良いそうです。

持ち手があるへらは、出刃べらです。

染める技法や柄などにより用いるへらは変わりますが、両方を使いこなす人は少ないです。

2020.07.22 竺仙ものづくり日記

竺仙ものづくり日記

長板中形の野口さんの染工場へ行ってきました。

今日の再発見は、昔からある古い蒸し箱です。

蒸し箱とは、染料を付けた生地を蒸す為の木製の箱です。

箱というよりも箪笥と言った方が合っているような大きさです。

藍染以外の色物を染める時に使用するもので、生地に刷毛で染料を引いた後、蒸気で蒸して熱を加えることで色が定着します。

現在、一般的なものはボイラーで蒸気を巡らせますが、この古い蒸し箱は、釜戸のお釜にお湯を沸かし、その上に載せて使います。

焚口に年代を感じます。

野口さんの染工場の入り口には「萬染物店」という看板が掲げてあります。

藍染だけではなく様々なものを染めています。

84歳の野口さんは、まさに染物の生き字引です。

2020.07.14 竺仙ものづくり日記

竺仙ものづくり日記

今回は古型紙のお話です。

竺仙には古い型紙がたくさん保管されていますが、たまに見直して新作を作るヒントにしています。

中には江戸時代と書かれている型紙もあるので緊張しながら扱いますが、先日は面白いものを見つけました。

張り合わせてある紙の端がめくれて、文字が見えます。

型紙の地紙は、和紙3枚を柿渋で張り合わせ、何度も天日に干したり煙でいぶしたりした後、さらに1年ほど寝かせてからようやく型紙専用の紙になります。

現在の型紙は、そうして作られた型彫り用の和紙から作られていますが、紙が貴重な時代には古紙をリサイクルして作ったことも多かったようです。

筆と墨で書かれた大福帳や謡本のようなもので作られた型紙を見かけることは多いのですが、活版印刷の本の頁は珍しいです。

小さな紙のはぎれを何枚も張り合わせて作られた型紙もあり、昔の人の物を無駄にしない姿勢に頭が下がります。

まさか紙も大福帳や本から型紙に変身するとは思っていなかったでしょう。

釜戸の焚き付けに使われて終わってしまう紙もあるけれど、第二の人生で綺麗な着物を染めるようになり、今は隠居生活を送っています。