2023.03.15 「Chikusen dress」竺仙ドレスいよいよ明日青山アタリ―様で公開#竺仙ドレス

「Chikusen dress」竺仙ドレスいよいよ明日青山アタリ―様で公開#竺仙ドレス

東京都の取り組み「江戸東京きらりプロジェクト」のもと

竺仙意匠「Chikusen dress」いよいよ販売をスタート致します。

期間は2日間。短いお日にちですがお時間調整いただき是非お越しいただきたくご案内申し上げます。

青山アタリ―様

〒107-0062 港区南青山6丁目6-25 tel:03-3400-5744

3月17日(金)・18日(土) 12:00~18:00

株式会社 竺仙 tel:03-5202-0991

*5月頃より竺仙本店でも受注可能な体制作りしております。(詳細は後日お知らせいたします)

2023.03.09 大分トキハ「大江戸のれん市」竺仙出店しております。

大分トキハ「大江戸のれん市」竺仙出店しております。

今年で44回を迎えました。

春爛漫ももう間近、少しずついつもの日々に戻りつつあり心も少しずつそれに合わせ動き始めている予感がいたします。

この機会に是非トキハ様本店催し会場にお越し下さいませ。

担当:近藤信之 髙橋優太

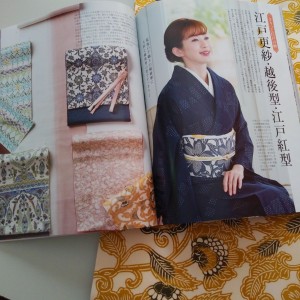

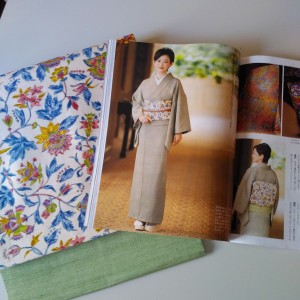

2023.03.06 きものSalon 春夏号に掲載していただきました

きものSalon 春夏号に掲載していただきました

世界文化社 きものSalon 2023春夏号

『前田愛さんのきもの暦』『型染め帯の底力』にて竺仙ゆかたと染帯を多数掲載していだきました。

前田愛さんには綿絽白地 蝶の柄のゆかたをお召しいただいています。

是非ご覧下さい。

2023.03.06 家庭画報2月号に掲載していただきました

家庭画報2月号に掲載していただきました

世界文化社・家庭画報2月号196頁 『松本幸四郎夫人 藤間園子さんが案内する 江戸の手仕事』

竺仙の江戸更紗を染める 平山邦夫氏の工房を藤間園子さんが訪れました。

工房を熱心にご覧になる様子が紹介されています。

よろけ木賊の縞小紋と江戸更紗染の帯をお召しいただいています。

お知らせが遅くなりました。バックナンバー購読もございますのでぜひご覧下さい。

2023.03.03 「 竺仙ドレスの誕生」CHIKUSEN dress

「 竺仙ドレスの誕生」CHIKUSEN dress

東京都が発信する取り組みそれは「Old meet New」老舗名品、匠の技をもっと日常生活の中に取り入れ今のライフスタイルに合った新しい提案を世界へ発信する取り組み「江戸東京きらりプロジェクト」のもとCHIKUSE dress/竺仙ドレスが誕生致しました。

竺仙のこの反物はワンピースにしたらまた違う表情でもっと素敵になるはず。

浴衣を枠の中でくくるのではなく、ライフスタイルやシーンに合わせてお選びいただきご自分の発想で自由にお召しいただくことで選択肢は増え、こうして幾世代にもわたりバトンを受け継ぐことで、型染めの技術を絶やすことなく未来へ繋いていくことに繋がると信じております。

日本の気候風土に合わせ選びぬいた生地の心地良さ、果てしもない時をかけ洗練されてきた意匠の美しい完成度、手仕事で生まれる職人技の染めの風合い。どれもお手に取ってみると実感できると私達は信じており一人でも多くの方 にお届け出来れば幸いでございます。

「今後の流れ」

販売方式ですが浴衣と同じように「反物をお選びいただきましたらドレスの形をお選びいただきお仕立をする。」というように浴衣と同じように販売致します。

現在のスケジュール

2023年3月16日木曜日~18日土曜日 青山アタリー様にて受注会

2023年5月中旬 青山エリアにて受注会(未定)

2023年5月頃より竺仙でも受注が可能な体制作っておりますので詳細は後日お知らせいたします。

2023.03.01 熊本 鶴屋百貨店「第26回大江戸展」3/1(水)~7日(火)開催本館6階催事場

熊本 鶴屋百貨店「第26回大江戸展」3/1(水)~7日(火)開催本館6階催事場

今年も江戸小紋のお品を中心に着物を引き立ててくれる越後型の帯、手描き友禅染の帯等ご用意致しました。

ほか天然藍でお染めした両面型染めの長板中形の浴衣、べんがら染の長板浴衣、注染で染めた美しいお色の数々気になるお品物ご用意致しました。

売場には竺仙社員も常勤しております。この機会に是非お立ち寄りくださいませ。

担当:山口勝己

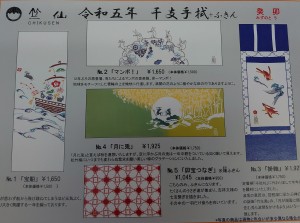

2022.11.10 2023年江戸帖・竺仙干支手拭・江戸型意匠一筆箋のお知らせ

2023年江戸帖・竺仙干支手拭・江戸型意匠一筆箋のお知らせ

毎年恒例になりました、江戸帖・干支手拭・一筆箋販売のお知らせでございます。

江戸帖の中の使い勝手が少し変わり販売時期が遅れました。再来年の3月迄お使いいただける仕様になりました。

手拭や一筆箋とセットでご購入いただくと220円割引ございます。

来年も竺仙意匠に囲まれ豊かな日々お過ごしいただきたくご案内申し上げます。

お問合せ:担当児島迄 kojima@chikusen.co.jp

フリーダイアル:0120-558-529

江戸帖 各税込 ¥1,650円 時計回りで「竹垣に百花」「斜め格子に萩」「雨に燕」

一筆箋 418円

干支手拭 1,650円~1,925円

干支ふきん 赤色1,045円*手拭より小さいサイズです。

2022.10.25 2022年竺仙浴衣ランキングベスト10公開

2022年竺仙浴衣ランキングベスト10公開

今年の竺仙の浴衣の動向がわかるランキングベスト10の発表でございます。

2022年竺仙web最新浴衣情報ご覧頂きたくご案内申し上げます。

竺仙 児島

2022.09.26 上野樹里さんに竺仙ゆかたをお召しいただきました

上野樹里さんに竺仙ゆかたをお召しいただきました

フジテレビドラマ 監察医朝顔2022スペシャルが放送されます。

主人公、万木朝顔役の上野樹里さんに竺仙ゆかた『綿絽白地 向日葵の柄』をお召しいただいています。

9月26日夜9時~。是非ご覧ください!

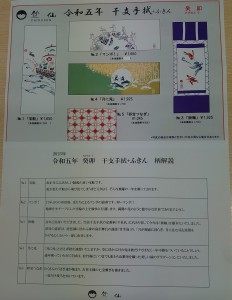

2022.09.13 令和5年干支手拭・干支ふきん 癸卯・みずのとう・完成致しました。

令和5年干支手拭・干支ふきん 癸卯・みずのとう・完成致しました。

9月に入りあの暑かった夏を少し懐かしみ気分もスイッチも入れ替わり年末へ向けての頭の切り替えの月でもございます。

来年は癸卯の年うさぎさんです。ぴょんぴょん跳ねて跳ねて明るい年にピースな年にしたいと願います。念願成就出来ますようお手元で使いやすいおふきんもご用意致しました。

竺仙の稀生地で染めた干支手拭・干支ふきんお使い頂きたくご案内申し上げます。

お電話・メールでの対応も大歓迎でございます。

まもなく2023年江戸帖ダイアリーも販売予定しております。セットで購入致しますと今年も割引がございますので完成次第改めてご案内申し上げます。

ご予約等承ります。担当:児島迄 フリーダイアル:0120-558-529

kojima@chikusen.co.jp